Thalassophobie ist ein schweres Wort. Ich habe es erst dieses Jahr gelernt und ich bin schon 37. Aber das Gefühl, das es beschreibt, kenne ich, seit ich im Schwimmbad meiner Großeltern herumgeplanscht habe. Wikipedia beschreibt es als die „Angst vor größeren oder tieferen Gewässern„. Und weiter: „Die Furcht vor der Tiefe wird auch in der populären Literatur und Kunst als Motiv des Grauens aufgegriffen„.

Das Grauen. Ein schönes Wort für eine schreckliche Sache. Und zutreffend. Es geht nicht um ein rationales Unbehagen, das wohl jeder nachempfinden kann. Die Tiefsee ist nun einmal weitgehend unerforscht, von endloser Dunkelheit und recht lebensfeindlich für den Menschen.

Thalassophobie ist, wie alle Phobien, leider nicht rational. Was sollte an dem gut ausgeleuchteten, gekachelten, 1,50m tiefen Schwimmbecken meiner Großeltern bedrohlich sein? Man kann den Boden sehen und mein Opa schüttete regelmäßig Chlortabletten hinein, deren beißender Geruch meine Nasenschleimhaut zersetzte. Da lebte überhaupt gar nichts. Doch meine Thalassophobie malte mir regelmäßig aus, dass sich der Boden mechanisch öffnete, ich in einen klaffenden, dunklen Abgrund blickte und aus der Tiefe Haie emporstiegen. Das Meer betrat ich zu dieser Zeit höchstens bis zu den Knien.

Jahre später war ich erstmals schnorcheln – in einem Korallenriff. Ich wollte nicht, ich wehrte mich, meine Eltern „überzeugten“ mich. Das Meer war, wie man so schön bei uns im Norden sagt, kabbelig, also „gekennzeichnet durch ein flaches, aber unruhiges Wellenbild aus kurzen, sich gegenseitig überlagernden Wellen.“

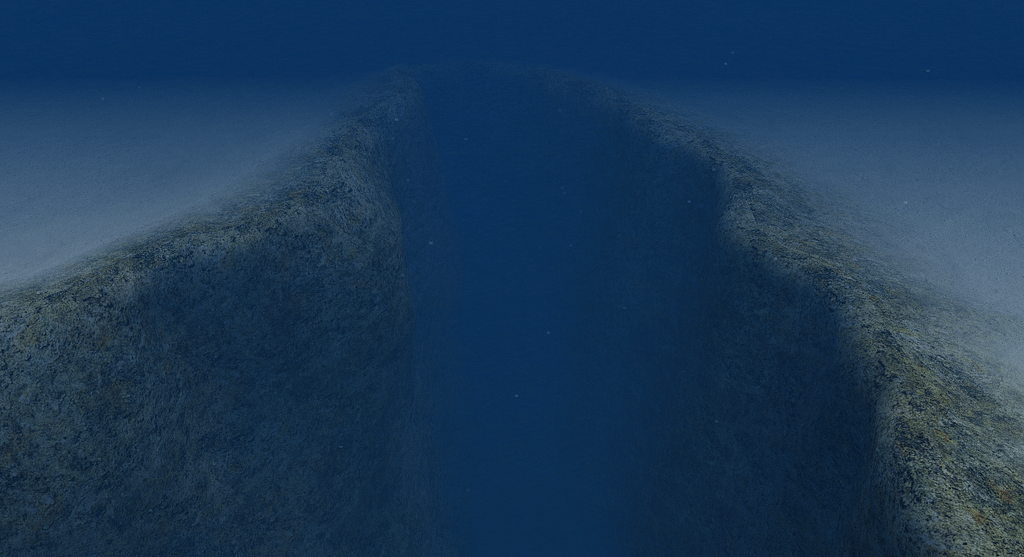

Ich konnte dementsprechend nicht sehen, was unter mir war. Es war so unerträglich, dass mir nichts übrig blieb als dem Unbekannten ein Gesicht zu geben: Ich tauchte und wurde erschlagen von der Schönheit eines bunten, wuseligen Treibens. Trotz aller Exotik war es behaglich und sicher. Hunderttausende bunte Fische trieben umeinander, einer seltsamer und schöner als der andere. Zurück an der Oberfläche freute ich mich, die Angst bezwungen zu haben. Bis mein Fuß an etwas Hartes stieß. Ich erschrak und steckte meinen Kopf wieder ins Wasser. In wenigen Augenblicken war ich erschreckend weit getrieben und an das Riff geraten. Hinter dem Riff erstreckte sich ewiges, blaues Nichts. Es war das Furchteinflößendste, was ich je sah.

Es ist nicht schwer, solchen Situationen aus dem Weg zu gehen. Doch in Videospielen ist das anders. Meine schlimmsten Erfahrungen mit der Phobie waren digitale. Der Aal in Mario 64. Der Käfig mit der Armbrust in Half-Life. Die Haie in Tomb Raider 2. Schon in der dritten Welt von Banjo-Kazooie wurde ich durch einen schmalen Unterwassertunnel einem gigantischen Metallhai entgegengeführt. Zum Glück war er freundlich, doch später griff das Spiel erneut in die Thalasso-Trickkiste und wartete mit grausigen Schnappfischen auf. Ich wollte unbedingt weiterspielen, doch ich plante noch beim Einschlafen, wie ich möglichst wenig Zeit in seinem Becken verbringen müsste.

Einige Jahre später faszinierte mich der Wii-Titel Endless Ocean, bei dem man die Naturwunder der Meere ohne Gefahr erkunden konnte. Ich versprach mir eine sichere Annäherung an den positiven Teil meiner Schnorchelerfahrung und vielleicht sogar eine therapeutische Wirkung.

Denn so sehr ich das Meer auch fürchte, so sehr bin ich fasziniert davon. Ich tauchte durch die ersten Gebiete und streichelte kleine Fische. Leider musste ich viel zu bald in den sogenannten Abgrund tauchen. Ich schwamm durch seichtes Gewässer, bis ich an eine Kante kam. Dahinter: Dasselbe endlose Blau, das mich damals beim Schnorcheln erschüttert hatte.

Ich wusste, dass es ein Spiel ist. Dass ich keine Lebensanzeige hatte. Dass mich nichts würde angreifen können. Es war nicht rational. Es ist eine Phobie. Ich tauchte eng an der steilen Wand entlang und mein Magen zog sich zusammen. Es war physisch nicht auszuhalten. Ich drückte den Powerknopf der Wiimote so fest ich konnte und auch noch einige Momente, nachdem das endlose Blau dem beruhigenden Schwarz des Fernsehers gewichen war. Vielleicht hätte der Titel des Spiels eine Warnung sein sollen.

All diese Erfahrungen hatte ich ohne die Selbstdiagnose „Thalassophobie“ gesammelt. Davon lernte ich im Zusammenhang mit Subnautica. Meine Faszination für die Tiefsee und meine Angst davor hat sich nie mehr manifestiert wie in Bezug auf dieses Spiel. Es beginnt buchstäblich damit, dass man auf dem sinkenden Wrack einer Rettungskapsel steht, umringt vom endlosen Meer eines fremden Planeten. Das erste, was man tut, ist in die kabbelige See zu springen.

Schon den Controllerinput für diesen ersten Sprung könnte ich nicht über mich bringen. Und dann die Leviathane. Mythische, allesverschlingende Kreaturen lauern in der Tiefe. Ich habe schon bei Magic: The Gathering erlebt, dass auch zweidimensionale Spielkarten Angst vor der Tiefe auslösen können. Die Leviathane in Subnautica sind die Verkörperung meiner tiefsten Angst. Ich sollte also das Spiel besser ignorieren. Stattdessen tat ich etwas anderes: Ich schaute mir tagelang dutzende Videos zu dem Spiel an, stieß auf das Essay „Thalassophobia in gaming“ und lernte etwas über mich. Wie sich herausstellte, gibt es unzählige solcher Videos, Blogeinträge, Forendiskussion. Ich bin nicht allein. Das ist gut.

Und dann kam Abzû, das ich eigentlich gar nicht spielen wollte. Ich war interessiert daran, weil es von Teilen des Journey-Teams gemacht wurde und einen ähnlichen Ton zu treffen schien – nur eben unter Wasser. Journey war eine besondere Spieleerfahrung für mich. Anders, bewegend, nachklingend. Was mich davon abhielt, Abzû zu spielen, war nicht das Unterwassersetting, sondern dass ich hörte, dass es Journey nicht das Wasser reichen könnte.

Vor wenigen Wochen spielte ich es dennoch. Und ja, Abzû ist ein oberflächlicher Journey-Klon. Und kein sehr gutes Spiel. Aber ich war in der Lage, es zu spielen, obwohl es mich in tiefste Tiefen führte. Denn trotz aller Schwächen gelingt dem Spiel etwas Bemerkenswertes. Es feiert die Unterwasserwelt als natürlichen Lebensraum von unvergleichlicher Schönheit. Und bei allem Kitsch, mit dem das Spiel um sich wirft – es funktioniert. Das ganze Spiel scheint dafür designt, der Tiefsee das Grauen zu nehmen. Der Hai, der mir früh begegnet, schwimmt stets weg von mir und wird später sogar von mir gerettet (und furchtlos, aber respektvoll gestreichelt!). Ich stelle auf zauberhafte Weise die Natur in leblosen Landschaften wieder her und tauche mit Delfinen als wäre ich einer von ihnen.

Und wieder kam ich an einen Punkt, an dem ich mich winzig klein im ewigen Blau wiederfand. Vor mir gigantische Schatten. Blauwale. Wie Leviathane. Mein Magen krampfte nur leicht. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte mich das Spiel konditioniert und behutsam an diese Begegnung herangeführt. Ich hatte keine Angst mehr. Die Blauwale zog es in die Tiefe. Ins immer dunklere Blau. Ins Schwarz. Die Kamera ging nah heran an mich. Hinter mir nichts als ein Blauwalauge. Ich lies los und wurde mitgezogen.

Abzû erschien 2014 für PC, PS4 und Xbox ONE und ist inzwischen auch auf der Switch erhältlich. Es ist das Debut von Giant Squid. Das Studio wurde von ehemaligen Mitarbeiter:innen von thatgamecompany (Journey, Flower) gegründet. Ihr zweites Werk ist das sehr positiv aufgenommene The Pathless (2020)

This post is also available in:

![]() Englisch

Englisch